Florian Cramer

Florian Cramer

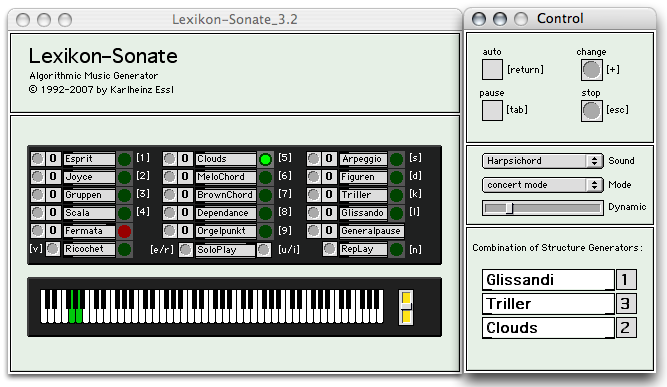

(...) Am imaginären geschichtsphilosophischen Ende beider Ästhetiken steht nicht nur Terry Rileys „In C“, (...) sondern auch, 1992, die Lexikon-Sonate des österreichischen Komponisten Karlheinz Essls, ein in Max als musikalisches Pendant von Andreas Okopenkos Lexikonroman, komponiertes, computergeneratives Klavierstück, das per MIDI-Schnittstelle entweder gesamplete Klavierklänge oder ein elektromechanisch angesteuerbares Yamaha-Klavier spielt.

Während Okopenkos Roman den klassischen Erzählstrang in ein nicht mehr zeitlich, sondern alphabetisch-topisch gegliedertes Verweissystem aufbricht, betreibt Essls Lexikon-Sonate musikalische Enzyklopädistik, indem sie – idealiter – sämtliche Formeln und Tropen der europäischen Klaviermusik in Computerformeln, bzw. algorithmische Strukturgeneratoren übersetzt: „Espressivo-Melodien, Akkordstrukturen, Triller, aber auch idiomatische Typen wie Arpeggi und Glissandi“.

Das Projekt der totalen technisch-mathematischen Beherrschung der Musiksprache, das mit Pythagoras beginnt und von Bach und Stockhausen zum Extrem getrieben wird, schließt sich in der Lexikon-Sonate ab, teils seriös, teils ironisch. Sie ist, der „potentiellen Literatur“ Oulipos verwandt, potentielles Universalinventar und -register europäischer Kunstmusik, der das Klavier konzeptualistisches Norminstrument ist seit Beethovens Neukonstruktion des Instruments, den Klavierauszügen von Orchesterkompositionen und schließlich den Klavierstunden in der Sozialisation des bürgerlichen Subjekts. Einerseits ist die Lexikon-Sonate ein spätes Musterbeispiel experimenteller Musik des 20. Jahrhunderts, wenn sie zum Beispiel in der algorithmischen Universalformel, die ihrer Definition gemäß auch alle Extremfälle enthalten muß, den Triller zu neuen, radikalen Klängen führt und somit den Grundgedanken des Serialismus fortführt, durch konsequente Parametrisierung und Quantisierung der Klangkomposition bewußte und unbewußte musikalische Konventionen und Selbstbeschränkungen aufzubrechen. Andererseits werden die Strukturgeneratoren zum Leierkasten. Die europäische Klaviermusik wird von ihnen nicht nur endlos in potentiell allen Kombinatoriken abgespult, sondern liegt auch in ihnen beerdigt, als piano sonata to end all piano sonatas.

Damit enden auch die Klavierstunden, die der Komponist Essl in seiner Kindheit durchlitt, durch Rationalisierung und Outsourcing an die Maschine. (...)

Benutzeroberfläche der Lexikon-Sonate 3.2

Somit ist die Lexikon-Sonate nicht pure Pataphysik, sondern steht in ihrer Konstruktion zwischen Queneaus „Cent mille milliards de poèmes“ und, zum Beispiel, Stockhausens „Studie II“. Queneau und Essl schließen das pythagoräische Projekt der Mathematisierung und Programmierung der Künste konzeptuell ab und entkleiden es dabei seiner Kosmologie und Metaphysik, mit der Einschränkung allerdings, daß Essl (vom radikalen Konstruktivismus beeinflußter) Systemdenker bleibt. Auch deshalb ist seine Arbeit eine doppelte, sowohl der Programmierung der Strukturgeneratoren der Lexikonsonate, als auch ihrer Softwaregrundlage, der populären RTC-lib („real-time composition library“) für Max/MSP. Essl Lösungen sind somit so künstlerisch imaginär wie technisch konkret.

In Musik-Programmierbaukästen wie Max/MSP und Pure Data (PD) konzentriert sich somit das versammelte musikalisch-mathematische Wissen seit Pythagoras, an dem auch pataphysische Programmierungen nicht vorbeikommen. Imaginäre Lösungen auf der Grundlage realer Algorithmik – also angewandter Mathematik – zu finden, scheint nur dann paradox zu sein, wenn nicht das Projekt der totalen Mathematisierung und Formalisierung der Künste bereits Absurdität produziert und Pythagoras’ musikalisch-mathematische Kosmologie nicht selbst ein pataphysisches Unterfangen ist, das die Lösung a priori weiß und somit imaginiert. (...)

in: Zauberhafte Klangmaschinen, hrsg. vom Institut für Medienarchäologie (Schott Music: Mainz 2008), p. 207-217. - ISBN: 978-3-7957-0197-0

| Home | Works | Sounds | Bibliography | Concerts |

Updated: 2 Jan 2020