Karlheinz Essl

Lexikon-Sonate

Eine unendliche und interaktive Realtime-Komposition

für computergesteuertes Klavier

Eine unendliche und interaktive Realtime-Komposition

für computergesteuertes Klavier

Dieser Text ist ein Kapitel aus:

Karlheinz Essl, Strukturgeneratoren. Algorithmische Komposition in Echtzeit.

in: Beiträge zur Elektronischen Musik, hrsg. vom Institut für Elektronische Musik der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz (Graz 1996).

In einem mit Hilfe der Real Time Composition

Library (RTC-lib) komponierten Werk - der Lexikon-Sonate (1992 ff.) - habe ich

versucht, die Klaviermusik seit Johann Sebastian Bach (über Beethoven,

Liszt, Brahms, Schönberg, Webern, Stockhausen und Boulez) mit ihren Topoi,

Sujets und Klischees geistig zu erfassen und dieses Wissen als

Strukturgeneratoren zu implementieren. Da das Werk nicht als Notentext existiert,

sondern einzig und allein von einem Computerprogramm in Echtzeit generiert wird,

habe darin ich auch Interpretationsparameter wie Rubato, Espressivo, Phrasierung

etc. berücksichtigt.

Die Buchform ist für einen Hypertext freilich das denkbar ungeeignetste Medium. Nur gab es 1970, als das Buch erschien, kaum Computer, geschweige denn World-Wide Web oder Hypertext-Autorensysteme. Deshalb hat sich unter der Federführung von Franz Nahrada ein Gruppe von Computerfachleuten und Medienkünstlern zusammengefunden, die unter dem Namen Libraries of the Mind die elektronische Umsetzung des Lexikon-Romans (als CD-ROM) in Angriff nahm. Okopenko, der selbst dieser Gruppe angehört, hat nun angeregt, seinen Text multimedial zu erweitern, also Bilder, Photos, Klänge und Musik darin zu integrieren.

So gelangt ich 1992 zu den Libraries und wurde mit der Aufgabe betraut, den Musikpart zu gestalten. Nach der ersten Lektüre des Buches wurde mir allerdings rasch klar, daß die ursprünglich vorgesehene Aufgabe - kurze Musikclips für die einzelnen Kapitelchen zu komponieren - nicht zielführend ist. Die Struktur des Buches selbst forderte (so schien es mir) einen gänzlich anderen Weg. Seine potentielle Unendlichkeit und Freiheit der "Wegfindung" - seine explizite Prozessualität - stehen im krassen Widerspruch zur Komposition kleiner, abgeschlossener Einheiten. Außerdem wurde mir bald klar, daß man ein Kapitel auf die verschiedensten Arten lesen kann (andächtig meditierend, flüchtig überschlagend, vor- und zurückblätternd etc.), daß - mit einem Wort - die Verweildauer des Lesers ein unkalkulierbarer Parameter blieb.

Ich wollte nun eine Musik schaffen (nicht "schreiben"), die sozusagen das Leserverhalten des "Benutzers" reflektiert. Wie lange auch immer die Verweildauer in einem Kapitel sein mag: während dieser Zeit ertönt eine charakteristische Musik, die sich jedoch verändert, wenn man zu einem anderen Abschnitt wechselt. Dieser Wechsel sollte aber nicht abrupt erfolgen, sondern Teilaspekte des Vorangegangenen weiterführen. Wie in einem Lexikon, wo der Verweis auf ein ' Stichwort immer noch einen semantischen Rückbezug bedeutet. Okopenko hat dieses "lexikalische Prinzip" im Vorwort des Lexikon-Romans wunderbar illustriert:

"Wer hat nicht schon im Lexikon, GOLDSCHMINKE nachschlagen wollend, erst einmal den Artikel über GOLDONI, dann den über GOLDREGEN gelesen, dort auf LABURNUM verwiesen, die Einrichtung von LABORATORIEN gestreift, Interesse an der Herstellung eines Chlorkalziumröhrchens gefaßt, das Glasblasen erlernt, dabei einen Wangenriß erlitten, pflasterbeklebt einem Clown geähnelt, nachgedacht, was zum Clown noch fehlte, dabei Blanc und Rouge aufgefunden und so den Gedanken zurückgewonnen, daß er ja GOLDSCHMINKE nachschlagen wollte - was er nun endgültig tat."

So begann ich nun peu-a-peu, Topoi aus der Klavierliteratur zu analysieren und sie als Strukturgeneratoren (Module genannt) zu implementieren: Espressivo-Melodien, Akkordstrukturen, Triller, aber auch idiomatische Typen wie Arpeggi und Glissandi. Jedes dieser Module legt ein charakteristisches musikalisches Verhalten an den Tag und generiert unendlich viele Varianten seines implementierten Strukturmodells.

Strukturgenerator ESPRIT

"weight" Aktionsdauer Pausendauer Ergebnis

1 kurz lang Hintergrund

2 mittel mittel Mittelgrund

3 lang kurz Vordergrund

Damit wird der phraser zu einem Regulator der musikalischen Dichte

und - wie wir später sehen werden - zu einem wichtigen formalen

Gestaltungsmittel. Mit anderen Worten: der "weight factor" bestimmt den

Wahrnehmungsgrad eines Moduls - ob es nun deutlich im Vordergrund zu hören

ist, sich bescheiden in der Mitte hält in oder gar im Hintergrund

versteckt.

Parameter-Patch von ESPRIT

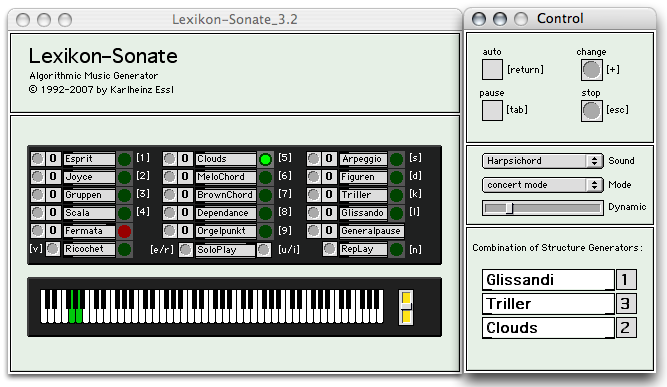

Benutzeroberfläche der Lexikon-Sonate

vs. 3.2 (11 Jan 2007)

Clickable Map: Mit einem Doppelklick auf eines der Kästchen (z.B. "Esprit")

erhält man weitere Informationen über dieses Strukturgenerator und außerdem noch ein Hörbeispiel.

Wir sehen in der Mitte die 24 verschiedenen Strukturgeneratoren, darüber

einen sog. conductor (der die Auswahl der Module besorgt) und zuletzt

eine dreistufige "Registerbank", in der nun die selektierten Module von oben

nach unten eingetragen werden.

Jedem Kästchen der "Registerbank" ist eine Zahl zwischen 1 und 3 zugeordnet - der "weight factor". In dem obigen Beispiel werden gerade die Module ESPRIT, BROWNCHORD und GLISSANDO miteinander kombiniert, wobei ESPRIT im Vordergrund (3) spielt, BROWNCHORD im Mittelgrund (2) und GLISSANDO im Hintergrund (1). Das unterschiedliche Verhältnis von Aktions- und Pausendauern in den drei Modulen könnte etwa folgender Graphik entsprechen, wobei die schwarzen Kästchen die aktiven Phrasen versinnbildlichen:

Aktions- und Pausendauern dreier Module

Deutlich hier die lange Phrasen von ESPRIT, garniert von gelegentlichen kurzen

GLISSANDI, während sich BROWNCHORD ausgewogen in der Mitte hält.

Die Zusammenhänge sind in der Regel komplex und vieldeutig, da sich einzelnen Strukturgeneratoren nicht eindeutig voneinander abgrenzen. An den Rändern erscheinen sie "offen", wodurch sie mit anderen Modulen konvergieren können: Wenn zum Beispiel eine mehrtönige Trillerfiguration durch Verlangsamung als Akkordbrechung (cf. ARPEGGIO) oder Melodie in Erscheinung treten kann, oder ein Akkordgenerator (cf. BROWNCHORD) einstimmige Akkorde (welch' herrliche Paradoxie!) erzeugt und der Akkord so zur Melodie wird.

Ein wichtiger Aspekt der Lexikon-Sonate besteht in ihrem Vermögen, Allusionen an bereits bestehende Musik hervorzurufen. Obwohl hier keinerlei Zitate verwendet werden (sondern nur algorithmische Beschreibungen von Klaviertopoi), kommt es immer wieder zu Déjà-vu-Erlebnissen. Diese tragen zu einer Semantisierung des Gehörten bei und fordern den Hörer zu einer persönlichen Deutung und Sinngebung heraus. In dieser Weise kann das Hören zu einem aktiven Gestaltungsvorgang werden, indem der Hörer das Gehörte in sich zu Musik werden läßt - und damit zum Mitschöpfer wird.

Wir sehen also, daß bei Aufruf eines neuen Moduls das "älteste" verschwindet, zwei aber erhalten bleiben, und mit dem neu dazugekommenen kombiniert werden. Dadurch wird ein gleitender formaler Übergang erzielt.

Der conductor selbst kann auf zwei Arten gesteuert werden: entweder

durch einen Auto-Piloten, der ihn in

unregelmäßigen Abständen anweist, eine Aktion zu setzen. Oder

aber durch den Benutzer, der willentlich entscheiden kann,

wann der conductor ein neues Modul auswählen soll. Im ersten Fall

ist der sog. "toggle" mit der Aufschrift "auto play" einzuschalten, im letzteren

wird immer dann, wann eine Änderung gewünscht wird, der Button "choose

a module at random" angeklickt.

Anstelle des conductors kann aber auch der Benutzer die Entscheidung treffen, welche Module in die "Registerbank" geschickt werden soll. Er muß dazu nur auf den Button neben dem gewünschten Strukturgenerator klicken.

Darüber hinaus besteht auch noch die Möglichkeit, unter Umgehung der "Registerbank" direkt bestimmte Module auszuwählen und ihnen beliebige "weight factors" zuzuweisen.

auto-pilot: Diese Methode wurde von Gerhard Eckel gewählt, als er im November 1995 die Lexikon-Sonate als Klanginstallation im "Banff Centre for the Arts" (Kanada) präsentierte.

select-module: So geschehen bei der öffentlichen "Uraufführung" am 10. Februar 1994 im Großen Sendesaal des Österreichischen Rundfunks in Wien. Es handelte sich dabei um ein Konzert mit dem "Bösendorfer SE Grand Piano", das im Rahmen der Sendung KUNSTRADIO - RADIOKUNST live ausgestrahlt wurde. Das Publikum vor seinen Radioapparaten hatte die Möglichkeit, durch Wählen einer bestimmten Telefonnummer das Computerprogramm anzuweisen, ein neues Modul in die "Registerkette" einzuspeisen. Damit konnte er Hörer unmittelbar den musikalischen Verlauf beeinflussen, und das Ergebnis seiner Intervention sofort im Radio hören.

| Home | Works | Sounds | Bibliography | Concerts |

Updated: 20 Jan 2022