Carambol

electronic music for monophonic tape1986

Basics | Realisation | Release | Performances | Ringtone

Basics | Realisation | Release | Performances | Ringtone

Carambol (1986) - tape music

Produced by Karlheinz Essl at the Institute for Electroacoustic Music

University of Music and Performing Arts, Vienna

The piece is based entirely on the recording of two billard balls bouncing together. Filtering this basic material (a few centimeters of tape) with various settings of an ancient Brühl & Kjær one-third-octave-band-filter led to different variants of the billard ball click, which were stored on magnetic tape.

With these few elements, the entire piece was composed by realizing a score that was composed beforehand only by using the technique of cutting and splicing of tiny pieces of magnetic tape.

Während seiner Residency im Atelier Klangforschung (Würzburg) spricht Karlheinz Essl über seine frühe elektronische Tonbandkomposition Carambol, die 1986 mit einfachsten analogen Mitteln am Institut für elektroakustische Musik der Musikhochschule Wien entstanden ist. Moderation: Prof. Dr. Elena Ungeheuer (4 Feb 2014)

Ausgangspunkt war Jack Hausers und Alfies Billard-Theaterstück Untersuchungen zur Physik der euklidischen Ebene - ein vom WUK unterstütztes Projekt, das seit Herbst lief und nunmehr abgeschlossen und dokumentiert vorliegt. Jack hatte Eugen Brochier, Gerhard Eckel und mich gebeten, für die Ausstellung jeweils ein Stück mit einem Billard - "Klacks" zu komponieren. Er selbst beteiligte sich auch daran.

Der Billardkugel-Klang wurde von Gerhard direkt mit dem (von Peter Mechtler selbstgebauten) Computer der Hochschule [AKA 2000] aufgenommen. Bald stellte sich die Dürftigkeit und spartanische Kargheit des Materials heraus: der Klacks selbst dauert nur etwa eine 200stel Sekunde; im Kopfhörer ist er als undefinierbarer Impuls zu hören, der zur Erreichung seines spezifischen Klangcharakters unbedingt eines Raumes bedarf, der durch ihn sozusagen zum Schwingen angeregt wird.

Damit war - zumindest für mich - die Arbeitsweise in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt. Angeregt durch einige Artikel über Iannis Xenakis in den MusikTexten 13 (Köln, Februar 1986) und durch sein Schlagzeugstück Psappha von 1975 wollte ich in meiner Komposition Experimente mit den Phänomenen Periodizität und Aperiodizität unternehmen.

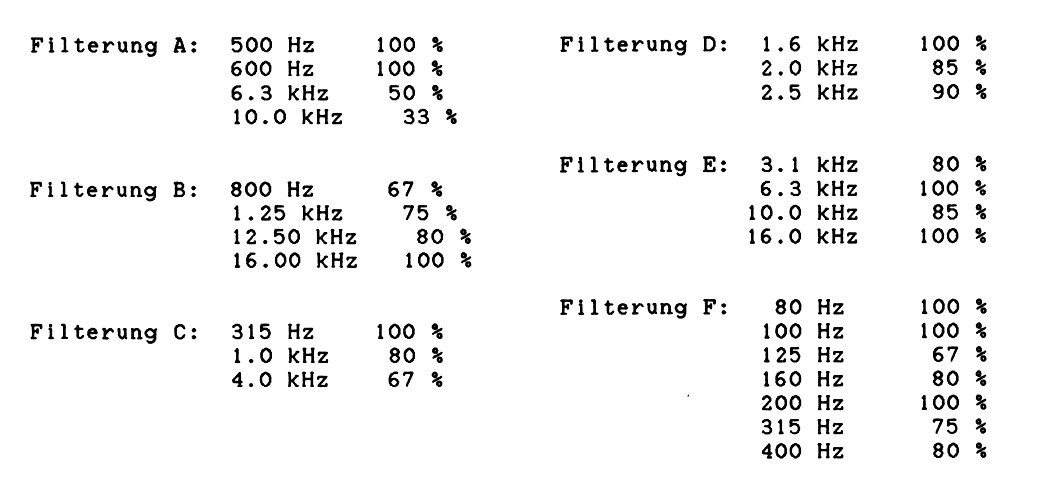

Zunächst begann ich damit, durch Filterung mittels Terzbandfilter (wie schon bei Orgue de Cologne) den Klang in distinkt unterscheidbare kompositorische Grundelemente zu transformieren:

Tabelle: Filterungen des Ausgangsimpulses

Bei diesem Vorgang ergab sich durch das Starten der aufnehmenden Maschine und dem damit verbundenen

"Anfahren" am Anfang jeder Filterschicht ein Glissando. Dieses wurde als gesondertes Material herausgeschnitten und zunächst gesondert behandelt.

Weitere Experimente ließen die Notwendigkeit eines Raumes deutlich erkennen; Gerhard und ich spielten den puren Original-"Klacks" über Lautsprecher in den großen Vortragssaal und nahmen den "verräumlichten" Klang über ein Mikrophon wieder ab. Durch Tieftransposition des "Raum-Klackses" ergaben sich die neuen Materialien "Schuß" und "Donner".

Ich bereite im Institut mein Klangmaterial vor, indem ich es in Bandstücke schnitt und sortierte. Zu Hause begann ich, eine Partitur zu entwerfen.

Carambol; Realisationspartitur S. 1

Zunächst hatte ich die Scheu, das Stück könnte zu einfach werden, dann aber zog ich es wegen seiner

Durchhörbarkeit und subtilen rhythmischen und zeitlichen Gestaltung allen anderen Versuchen vor. Da ich im Unterschied zum Orgelstück ("orgue de cologne") jeglichen Zufall ausschalten wollte und eine ganz streng determinierte Zeitgestaltung ins Auge faßte, entschloß ich mich, eine durchgehende Pulsation der Komposition zugrunde zu legen. Die kleinste rhythmische Einhelt entspricht einer Bandlänge von 5 cm (bei 38 cm/sec), das ergibt eine Pulsation von M = 480 (bzw. Sechzehntel auf Viertel = 120). Der formale Prozeß des Stückes lebt von der Überführung von quasi freien rhythmischen Gestalten, wo die Pulsation hörbar *nicht* in den Vordergrund tritt, in erlebbare metrische Organisation und vice versa. Diese tritt in Vielfachen des Grundpulses (in zunehmender Beschleunigung: 4, 3, 2, 1) auf; erst gegen Schluß wird die Pulsation aufgelöst.

Carambol; Realisationspartitur S. 6

Das Klangmaterial besteht aus dem terzbandgefiltertem Billard-"Klacks", das in der Partitur von dunkel gefärbten Klangschattierungen bis hin zu den hellen aufsteigend angeordnet ist:

Der Klangraum ist somit symmetrisch geteilt, die Achse bildet der eher klangneutrale Grundimpuls.

Zunächst werden die einzelnen Klangelemente sukzessive ins Spiel gebracht, wobei die Pausen immer kürzer und die Gestalten immer länger werden. Auf Seite 2 tritt erstmals der Original-"Klacks" hinzu. Dieser beschleunigt sich im Sinne einer Exponentialfunktion auf die erste durchgehende "groove" mit MM = 120. Diese ist auf Seite 6, drittes System erreicht, aber durch die überlagerte rhythmische Gestaltung verunklart. Erst mit zunehmender Reduktion der gefilterten Impulse schält sie sich allmählich aus ihrer Verkleidung und tritt hörbar in den Vordergrund (Seite 7).

Nach einer Zeit der Konsolidierung wird die Periodik gesprengt (Seite 9, 1. System) - zunächst noch innerhalb des Rahmens der vorgegebenen "groove": eine "Verfrühung" wird durch eine äquivalente "Verspätung" wieder ausgeglichen - dann aber zunehmend aufgelöst. Diese Auflösung wird einerseits durch sukzessiven Einbau von Farbelementen unterstützt, andrerseits durch einen weiträumigen Beschleunigungsprozeß, der auf Seite 1 in eine schnellere "groove" (MM = 180: drei Pulsations-Einheiten) mit sofort anschließender erneuter Aulösung und weiterer Beschleunigung auf M = 240 übergeht (Seite 12). Dieser von Anfang an wirksame Steigerungsprozeß der zeitlich-metrischen Gestaltung findet auf Seite 13 sein abruptes Ende.

Die jetzt neu hinzutretenden Elemente ("Schuß", "Glissando"), äußerst sparsam eingesetzt, wirken der Tendenz der "Materialermüdung" entgegen und entbehren im Zusammenhang mit den stupiden, ryhthmisch gleichförmigen Klangrepetitionen nicht eines gewissen "haydnschen" Humors. Die Rhythmik birgt zunächst noch gewisse Anklänge an Samba-Figuren, löst sich aber in einem erneut einsetzenden Beschleunigungsprozeß (Seite 14) kontinuierlich auf. Die kürzeste Pulsationsfrequenz ist auf Seite 15 mit MM = 480 erreicht. Gleichzeitig ergibt sich eine Bewegung von einer angenäherten Gleichvertellung der Klangelemente in die Höhe, bis nur mehr die Filterschichten D und E übrig bleiben (Seite 15). Diese, in "Wolken" zusammengefaßt, werden immer kürzer, die Pausen zwischen ihnen allmählich länger. Die Grundpulsation des Stückes wird durch zunehmende Verkürzung der Elemente völlig zerstört. Leichte Störungen (Seite 15, zweites und drittes System und Seite 16 - 17) beleben den Liquidationsprozeß, der in erbarmungsloser Konsequenz vor sich geht. Dumpfer "Donner" statt des erwarteten Einzelimpulses als fast zu pathetischer Ausklang.

Austrian composer Karlheinz Essl (b. 1960) studied composition, electroacoustic music and double-bass in Vienna in the 1980s, worked at Paris' IRCAM in 1992-93, and has been an educator in algorithmic and electroacoustic music in Austria since then. Carambol is an early musique concrète piece composed in Vienna in 1986. A study in tape splicing based on the sounds of snooker balls bouncing together, the result sounds like minimal techno, thanks to heavy filtering and equalizing.

Bandcamp 2020

| Home | Works | Sounds | Bibliography | Concerts |

Updated: 29 Sep 2024